Premio Fronteras del Conocimiento a los cuatro investigadores que sentaron los fundamentos biológicos de la revolución farmacológica contra la diabetes y la obesidad

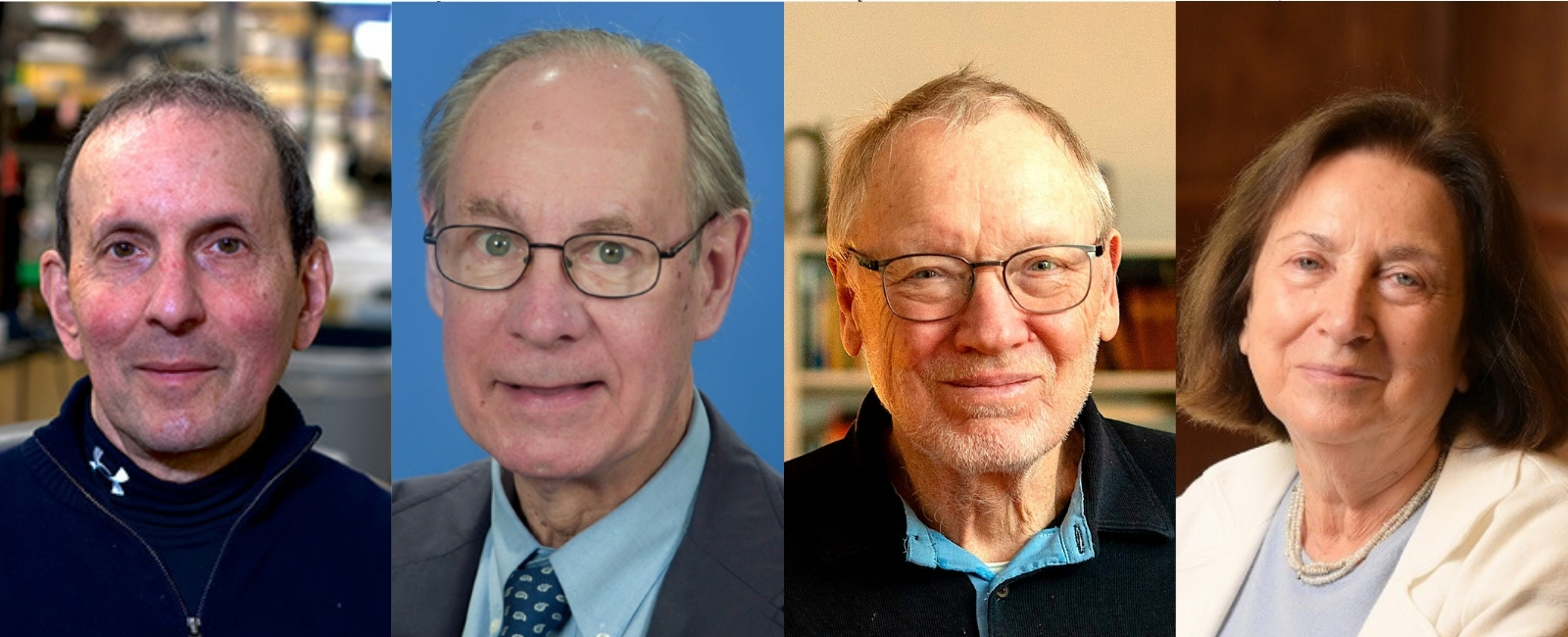

El Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Biología y Biomedicina ha sido concedido en su XVII edición a Daniel Joshua Drucker (Hospital Monte Sinaí, Toronto, Canadá), Joel Habener (Universidad de Harvard, EE. UU.), Jens Juul Holst (Universidad de Copenhague, Dinamarca) y Svetlana Mojsov (Universidad de Rockefeller, Nueva York, EE. UU.) por lograr los descubrimientos biológicos fundamentales que han hecho posible el desarrollo de una nueva generación de fármacos eficaces contra la diabetes y la obesidad.

8 enero, 2025

El trabajo conjunto de los cuatro galardonados ha revelado la función biológica de la hormona conocida como GLP-1, producida en el intestino delgado tras la ingestión de alimentos, que tiene un papel fundamental tanto en el mantenimiento de los niveles de glucosa como en la regulación de la sensación de apetito. “Estos hallazgos”, según resalta el acta del jurado, “se han aprovechado para desarrollar nuevas terapias para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad”.

“Los descubrimientos de los cuatro premiados han sentado los cimientos biológicos de una auténtica revolución farmacológica. Su trabajo aportó los principales hitos que han orientado el desarrollo de una nueva generación de medicamentos eficaces tanto para tratar a los diabéticos como para disminuir de manera significativa el peso de personas que sufren obesidad y combatir los problemas cardiovasculares asociados a esta enfermedad”, afirma Dario Alessi, director de la Unidad de Fosforilación y Ubiquitinación de Proteínas-MRC en la Universidad de Dundee (Reino Unido) y miembro del jurado.

Dentro del campo de investigación sobre las claves biológicas de la obesidad, los hallazgos de los cuatro premiados se complementan con los descubrimientos de Douglas Coleman y Jeffrey Friedman sobre el papel de otra hormona, la leptina, en la regulación del apetito y el peso corporal, que ya fueron reconocidos en 2013 por el Premio Fronteras del Conocimiento en Biomedicina en su quinta edición.

Además, los tratamientos basados en la hormona GLP-1 también han mostrado un gran potencial para combatir enfermedades neurológicas como el párkinson y el alzhéimer, así como trastornos de adicción, cuya eficacia se está investigando en la actualidad.

El fallo del XVII Premio Fronteras del Conocimiento se ha hecho público en un acto en el que ha participado el jurado y ha contado con la presencia de la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino; el director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo; y una representación de la comunidad científica española del área.

La presidenta del CSIC y el director de la Fundación BBVA junto a los miembros

del jurado del XVII Premio Fronteras del Conocimiento en Biología y Biomedicina

El descubrimiento de una hormona fundamental

En los años 80 del siglo XX, tres científicos del Hospital General de Massachusetts, en Boston, se propusieron entender el papel de unas hormonas recién descubiertas, llamadas péptidos similares al glucagón. Cuando Joel Habener logró clonar el gen que codificaba estas hormonas, Svetlana Mojsov, que trabajaba en otro laboratorio del mismo hospital, estudió sus propiedades químicas para tratar de averiguar qué formas podrían tener actividad biológica en los seres vivos. Logró identificar y sintetizar en el laboratorio una de ellas, el péptido GLP-1, demostrando que, en pequeñas cantidades, estimulaba la producción de insulina en el páncreas de las ratas.

Mientras tanto, Daniel Drucker, que era investigador posdoctoral en el laboratorio de Habener, centró sus esfuerzos en comprender de manera más precisa la función que realizaba el GLP-1. Tras muchos experimentos, acabó por deducir que la producción de insulina solo se daba en formas muy cortas del péptido, y únicamente cuando el nivel de azúcar en sangre era elevado.

Por su parte, Jens Juul Holst, desde Copenhague, trataba de entender cómo las hormonas del intestino eran capaces de estimular la secreción de insulina. En su experiencia como cirujano, había comprobado que los niveles de azúcar en sangre de algunos pacientes descendían hasta niveles peligrosos después de pasar por el quirófano, causando hipoglucemia. Parecía claro que se debía a que el intestino estimulaba en exceso la producción de insulina, pero no se conocía el mecanismo preciso que desencadenaba este proceso.

Holst dedicó su tesis doctoral a dilucidarlo, y a principios de los años 1980, junto con su equipo, encontró de manera independiente que el GLP-1 estimulaba la producción de insulina en el páncreas. Aunque ya se conocían otras hormonas que realizaban esta función, los investigadores observaron que el GLP-1, además, inhibía la producción del glucagón, una hormona producida por el páncreas que aumenta el nivel de azúcar en sangre. Esta segunda propiedad les resultó clave, ya que era precisamente lo que necesitaban los pacientes de diabetes tipo 2, y enseguida decidieron comprobar si servía como agente terapéutico. “Realizamos un estudio pionero en el que administramos GLP-1 a pacientes de diabetes tipo 2 mediante una infusión sanguínea, y en cuatro horas fuimos capaces de reducir la glucosa a niveles completamente normales. Fue un auténtico punto de inflexión”, recuerda el galardonado en una entrevista realizada tras conocer la concesión del premio.

Animados por el éxito de su experimento, se embarcaron en un gran ensayo clínico –publicado en 2002 por The Lancet– en el que, durante seis semanas, sustituyeron la insulina por GLP-1 en las bombas de infusión de medicamentos que los pacientes de diabetes ya empleaban de manera cotidiana. “Obtuvimos un resultado fantástico: casi curamos la diabetes y conseguimos además que los pacientes bajaran de peso en esas seis semanas, todo ello sin efectos secundarios”, apunta Holst. Tres años después, en 2005 se aprobó un medicamento basado en el GLP-1 para tratar la diabetes tipo 2, y desde entonces se han sucedido varios más bajo el mismo principio.

Del laboratorio a la clínica: fármacos eficaces para personas diabéticas y obesas

La bajada de peso que obtuvo Holst en su experimento no era casual: en 1996, Drucker había demostrado que el GLP-1 moderaba el apetito de los animales a los que se les administraba, reduciendo su peso. En paralelo, el propio Holst confirmó en humanos el efecto saciante del GLP-1, preparando el terreno para la aprobación en 2014 del primer medicamento contra la obesidad basado en este péptido.

En las dos últimas décadas, el GLP-1 ha supuesto un avance trascendental en el tratamiento tanto de la diabetes tipo 2 como de la obesidad. Para la diabetes ya existían diversos medicamentos, pero, gracias al hecho de que el GLP-1 solo estimula la producción de insulina cuando el nivel de azúcar en sangre es elevado, se reduce drásticamente el riesgo de que este nivel descienda por debajo del límite seguro. Por ello, los pacientes ni siquiera necesitan medir continuamente su nivel de azúcar, ya que el medicamento es capaz de regularlo por sí mismo.

Además, el sobrepeso tiene un impacto negativo sobre la diabetes tipo 2 y, paradójicamente, la gran mayoría de los medicamentos anteriores provocaban un aumento de peso, con lo que su eficacia global era moderada. Con el GLP-1, este efecto secundario no solo desaparece, sino que el propio medicamento ayuda a los pacientes a perder peso y el pronóstico de la enfermedad mejora por partida doble. Por otra parte, en los últimos años se está observando que estos nuevos medicamentos reducen también el riesgo de otras posibles complicaciones de la diabetes tipo 2, como la ceguera, las enfermedades renales o los infartos.

En cuanto a la obesidad, por primera vez se han logrado reducciones de entre el 15 y el 20% en la masa corporal, algo nunca visto con los tratamientos anteriores. Al igual que con la diabetes, los medicamentos basados en el GLP-1 consiguen reducir además los riesgos asociados a la obesidad, como las enfermedades cardiovasculares.

Un gran potencial frente a trastornos neurodegenerativos y adicciones

El jurado ha resaltado también que el impacto de los descubrimientos fundamentales de los cuatro galardonados no se ha limitado únicamente al desarrollo de tratamientos contra la diabetes y la obesidad, sino que han abierto un nuevo campo de investigación que explora su potencial frente a otras enfermedades. “Actualmente”, apunta Mojsov, “se está evaluando en ensayos clínicos el uso farmacológico de medicamentos análogos al GLP-1 para el tratamiento de los trastornos neurológicos y la adicción”.

Por un lado, se ha comprobado que los medicamentos basados en la hormona GLP-1 tienen un potente efecto antiinflamatorio, y se cree que por este motivo podrían tener un gran potencial contra enfermedades neurodegenerativas que Drucker está investigando en la actualidad con el equipo que lidera en el Hospital Monte Sinaí de Toronto. “Estamos explorando a fondo los efectos de estos fármacos contra los procesos de inflamación, una línea de investigación que a mí me ilusiona especialmente”, resalta el premiado. “Queremos comprender este mecanismo para comprobar, por ejemplo, si podría ser eficaz para reducir la inflamación en el cerebro y combatir así la enfermedad de Alzheimer y el párkinson. La ciencia aquí es muy prometedora y ya tenemos un gran número de ensayos en marcha que están evaluando si los medicamentos basados en GLP-1 serán potencialmente útiles para estos trastornos. Estoy deseando ver los resultados”.

Holst, por su parte, señala que los fármacos basados en GLP-1 también podrían ser útiles para combatir los trastornos de adicción a las drogas, ya que “tienen un efecto sobre el centro de recompensa del cerebro”. Por ello, explica, “de la misma manera que estos tratamientos inhiben la recompensa de la comida para suprimir el apetito y lograr así una reducción de peso, también podrían servir para inhibir la dependencia del alcohol y otras sustancias adictivas”.

”De cara al futuro”, concluye Drucker, “lo que más me entusiasma son las nuevas innovaciones en este campo que puedan abaratar los costes de estos medicamentos y llevarlos a muchos millones de personas que actualmente no pueden acceder a ellos, permitiendo que los beneficios para la salud se extiendan no sólo a los países ricos que pueden permitirse estos fármacos, sino a personas de todo el mundo que se enfrentan a trastornos de salud de los que, de hecho, podrían beneficiarse si se ampliara su acceso”.

Nominadores

En esta edición se recibieron 157 nominaciones. Los investigadores premiados fueron nominados por Rikardo Bueno, director general de Basque Research & Technology Alliance (España); Meric S. Gertler, presidenta de la Universidad de Toronto (Canadá), en nombre de esta institución; Anne-Claude Gingras, directora del Instituto de Investigación Lunenfeld-Tanenbaum y vicepresidenta de Investigación de Sinai Health (Toronto, Canadá); y Bente Merete Stallknecht, decana de la Facultad de Salud y Ciencias Médicas de la Universidad de Copenhague (Dinamarca).

Jurado y Comité Técnico de Biología y Biomedicina

El presidente del jurado de esta categoría ha sido Ali Shilatifard, titular de la Cátedra Robert Francis Furchgott de Bioquímica y Pediatría en la Universidad Northwestern (Chicago, Estados Unidos), y su secretario, Óscar Marín, catedrático de Neurociencia y director del Centro de Neurobiología del Desarrollo en King’s College London (Reino Unido), como secretario. Los vocales del jurado han sido Dario Alessi, director de la Unidad de Fosforilación y Ubiquitinación de Proteínas-MRC en la Universidad de Dundee (Reino Unido); María José Alonso, catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la Universidade de Santiago de Compostela; Lélia Delamarre, Distinguished Scientist y directora del Departamento de Inmunología del Cáncer de Genentech (Estados Unidos); Robin Lovell-Badge, jefe principal de grupo y director del Laboratorio de Biología de las Células Madre y Genética del Desarrollo en el Instituto Francis Crick (Londres, Reino Unido); Ursula Ravens, catedrática emérita en la Facultad de Medicina Carl-Gustav Carus de la Universidad Técnica de Dresden y científica invitada del Instituto de Medicina Cardiovascular Experimental de la Universidad de Friburgo (Alemania); y Bruce Whitelaw, director del Instituto Roslin y catedrático de Biotecnología Animal en la Royal (Dick) School of Veterinary Studies (RDSVS), en la Universidad de Edimburgo (Reino Unido).

En cuanto al Comité Técnico de Apoyo, ha estado coordinado por Elena Cartea, vicepresidenta adjunta de Áreas Científico-Técnicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y por José M. Mato, director general de CIC bioGUNE y de CIC biomaGUNE; e integrado por Edurne Berra, investigadora principal asociada de CIC bioGUNE en el Área de Hipoxia; Arkaitz Carracedo, investigador principal de CIC bioGUNE en el Área de Cáncer; Dolores González Pacanowska, profesora de investigación en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (IPBLN, CSIC); Óscar Millet, investigador principal de CIC bioGUNE en el Área de Medicina de Precisión y Metabolismo; Jordi Pérez-Tur, coordinador del Área Global Vida e investigador científico en el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC); Liset Menéndez de la Prida, profesora de investigación en el Instituto Cajal (IC, CSIC); James D. Sutherland, investigador principal asociado de CIC bioGUNE en el Área de Biología del Desarrollo; e Isabel Varela Nieto, profesora de Investigación en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Sols-Morreale (IIBM, CSIC-UAM).